解读|战国子弹库帛书漂泊海外79年今归国,追索仍将继续

2025年5月18日凌晨3时55分,北京首都国际机场一处停机坪灯火通明。一架载有中华文明瑰宝的专机缓缓降落,迄今发现的中国最早帛书——子弹库帛书第二、三卷《五行令》《攻守占》,结束在美国的79载漂泊,终于抵达北京首都国际机场,回到故土。澎湃新闻艺术评论获悉,国家文物局还将继续推动子弹库帛书《四时令》早日回归。

作为迄今发现的中国最早帛书,子弹库帛书的回归不仅填补了战国文献的空白,更揭开了一段交织着盗掘、欺骗、学术坚守与文明追索的沧桑历程。正如帛书开篇所言:“惟天作福,神则格之”——文明的延续,既需敬畏天道,更需守护人道。这卷丝帛的归乡,不仅是一次文物的物理回归,更是一场跨越时空的文化归途。

载有子弹库帛书第二、三卷的飞机抵达北京首都国际机场

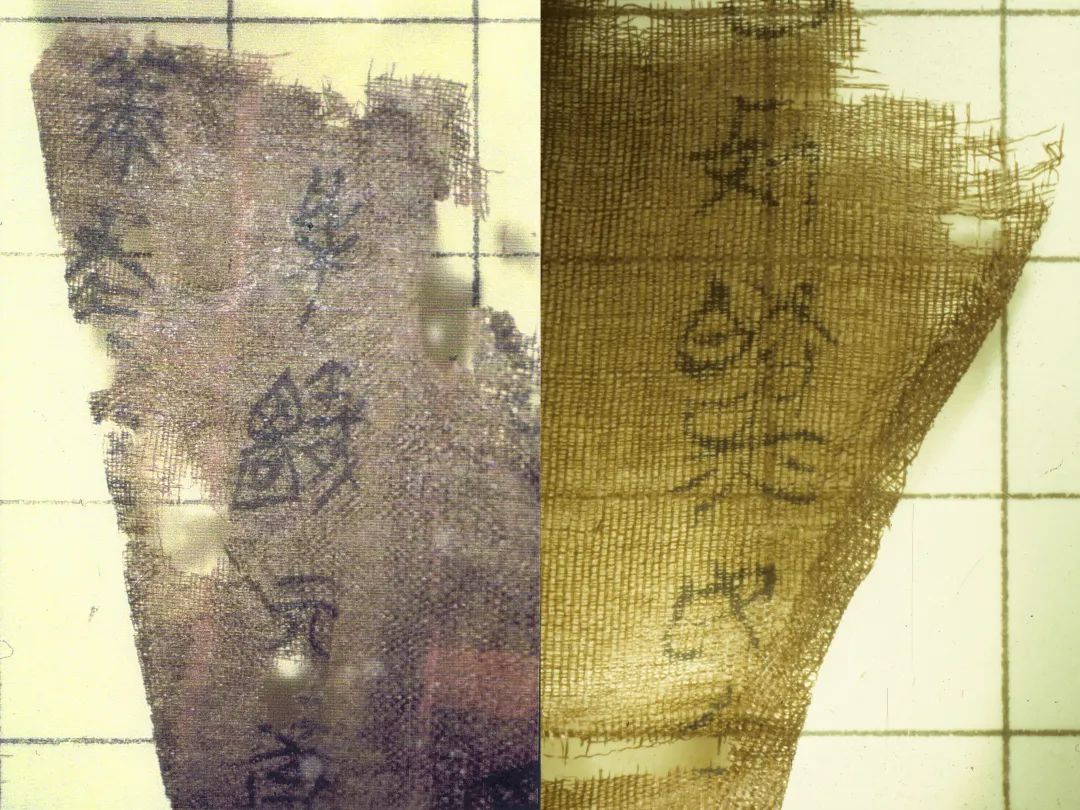

子弹库帛书局部

《五行令》《攻守占》将于2025年7月在中国国家博物馆举办的“万里同归——新时代文物追索返还成果展”上首次面向公众展出。

子弹库帛书1942年出土于长沙子弹库楚墓,是目前出土的唯一战国帛书,也是迄今发现的中国最早的帛书和首个典籍意义上的古书,对于中国古文字、古文献研究以及学术史、思想史研究具有不可替代的重要价值。子弹库帛书分三卷,此次回归的《五行令》和《攻守占》为子弹库帛书第二卷、第三卷,内容分别是四时十二月的宜忌、攻城守城的宜忌。

北京大学教授、知名学者李零自1980年起研究子弹库帛书,多次赴美参加子弹库帛书残片的揭剥工作,与美方专家共同开展帛书的保护和修复研究。他说:“简帛古书是中国学术的源头,无论从哪个角度讲,都是源头。先秦两汉是简帛时代,书都是写在简帛上。我们发现简帛,研究简帛,其实是一次伟大的历史回归。研究古文字也好,古文献也好,学术史也好,思想史也好,谁都不能忽视这个源头。”

《攻守占》文字

《五行令》月名图

回归:国家文物局主动追索,美方深思熟虑后决定归还

子弹库帛书于1946年被以非法手段带到美国。

2024年,中国国家文物局在第一时间关注到美国史密森尼学会发布了关于返还非道德方式获取文物的政策性文件后,立即对美国国立亚洲艺术博物馆保存的子弹库帛书《五行令》《攻守占》启动了追索工作。基于溯源及流转历史研究形成的扎实、完整证据链,基于以文物回归纠正历史错误、推动双方在专业领域的长期合作这一共识,经过多轮磋商,美方同意将文物退出馆藏并返还中国。

美国当地时间5月16日,中国国家文物局在中国驻美国大使馆接收美国史密森尼学会国立亚洲艺术博物馆返还的子弹库帛书《五行令》《攻守占》。文化和旅游部副部长、国家文物局局长饶权在交接仪式的视频致辞中说,美国史密森尼学会国立亚洲艺术博物馆向中方返还帛书《五行令》《攻守占》,彰显了其在文化遗产保护合作中恪守博物馆伦理的努力,是中国主导制定的《青岛建议书》以对话与合作推动历史上流失文物保护与返还理念的成功实践。帛书回归后,将在文物原生环境中,得到更加全面、更为系统的保护和研究,让文物的价值得到更加准确、完整的理解和阐释。

美国国立亚洲艺术博物馆馆长蔡斯·罗宾逊在交接仪式上说,此次返还是一项深思熟虑之后的决定,反映了亚洲艺术博物馆对良好管理的关注,以及这些文物应与其文化和考古背景进行对话的理念。返还协议为亚洲艺术博物馆开辟了新的、重要的研究途径。在过去几个月中,我们与中国合作伙伴进行了富有成效的对话,有望面向未来开展合作。

前世:盗墓者手中的“破布”与学术惊雷

子弹库楚帛书从出土开始,其命运就带上了传奇色彩——贱送、被骗、流失出国……这件珍贵的文物,就像一个走失在异国他乡的孩子,直到今天才能部分回家。

长江天心阁东南,原是一条东西走向的小山岗,子弹库就在山岗的识字岭与左家公山之间(现湖南省林业勘察设计院)。1942年,楚帛书这件旷世奇珍从这里的一座楚墓中被盗墓者发掘出土:一群盗墓者在长沙子弹库发现一个洞,盗墓者从墓中扒出一批青铜器、漆器,以及一块“写满字符的旧布”——这块长47厘米、宽38.7厘米的丝织物,正是后来震动学界的子弹库楚帛书。

当时无人能识其价值,它被随意卖给古玩商,后由长沙收藏家蔡季襄购得。1946年,蔡季襄在上海遭遇美国情报人员柯强。后者以拍摄红外照片为名骗走帛书,并秘密携至美国。自此,这份“战国孤本”流落异乡,辗转于耶鲁大学、弗利尔美术馆,最终被赛克勒基金会收藏。

1955年,蔡季襄以湖南省人民代表大会列席代表身份,在大会上将柯强盗骗帛书的经过作了讲述,并将当年被迫和柯强签订的契约上交给了湖南省文化厅。

1974年,蔡季襄在写给商承祚的信中表示,虽然时隔近30年,自己仍希望能打上一场跨国官司,为祖国追回楚帛书。当时柯强尚在世。

1982年,高至喜赴美国参加学术会议,在纽约大都会博物馆见到了展出的楚帛书原件,并量得尺寸为高38.5厘米,宽46.2厘米。

上世纪80年代中叶,时任湖南省博物馆副馆长的高至喜将蔡季襄所写的材料,以及当年吴存柱的证明及往来信件,一起整理好,上交给国家文物局,希望能想办法追回楚帛书。

5月16日在位于华盛顿的中国驻美国大使馆交接仪式上拍摄的子弹库帛书。新华社 发

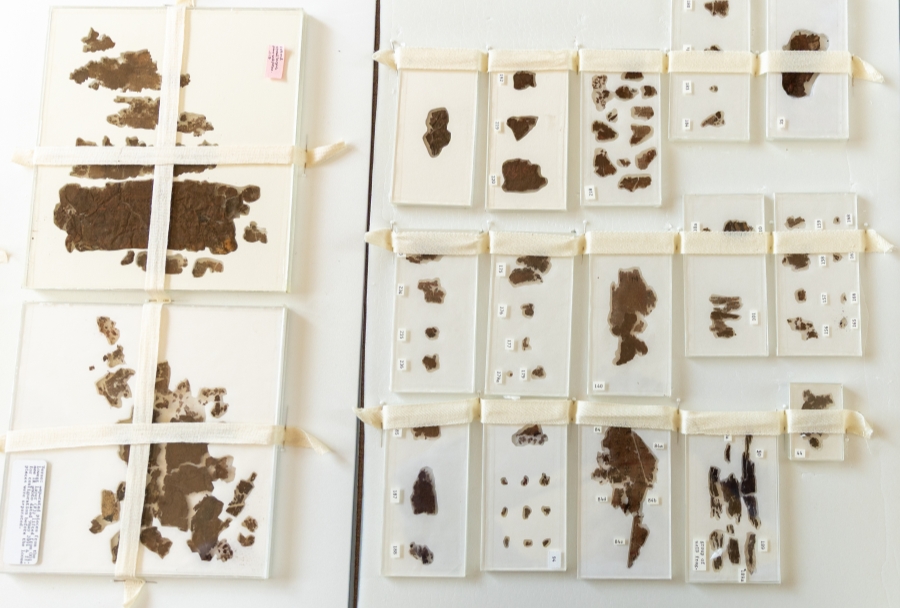

2024年9月,美国芝加哥大学披露柯强档案中的催款信,证实柯强是通过欺诈手段获取文物;2024年6月,曾装裱帛书的盒盖从美国移交中国,成为关键物证。与此同时,国际学界良心力量涌动:美国学者罗泰援引赛克勒遗愿,呼吁“文物应回归文化母体”。

美国芝加哥大学教授夏德安说:“(1946年)子弹库帛书从上海传到美国的时候,(帛书)放装在这个盒子里面,这个盒盖就是证据,并且这个盒盖(盒子)原来藏着子弹库帛书,这个鞋盒的盖子就是在他孙女的这批资料之内,并且上面有很多笔迹,个人写的,也有博物馆,哈佛大学、福格博物馆的标签,是跟这个登记记录有关系的,所以留下来的盒盖变成很重要的一个证据。”

2024年,曾装裱帛书的盒盖从美国移交中国

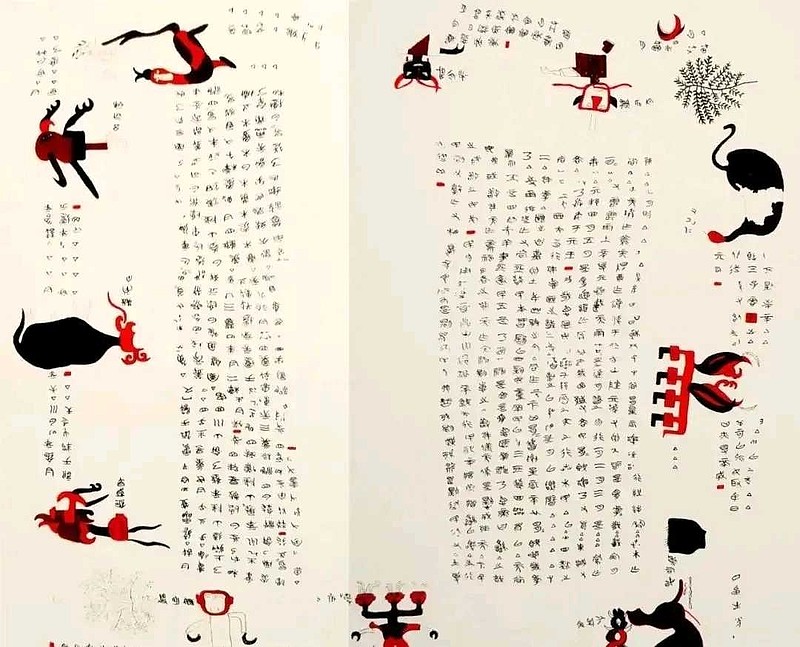

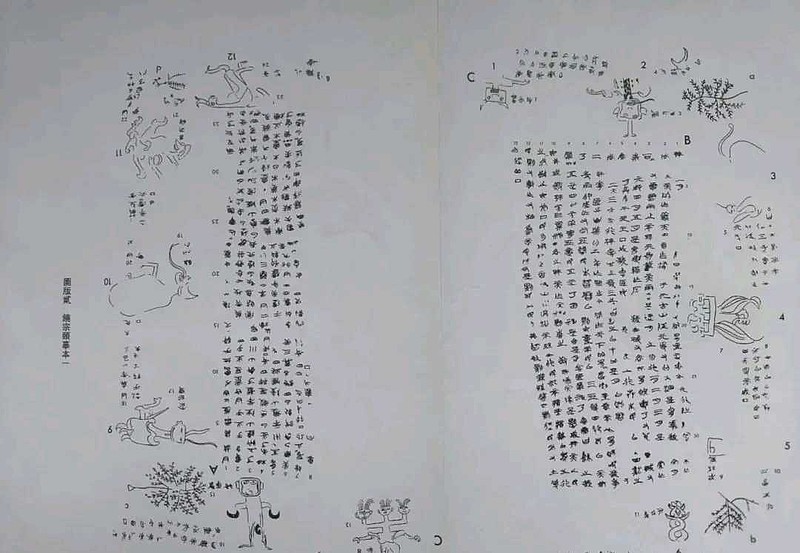

饶宗颐摹本

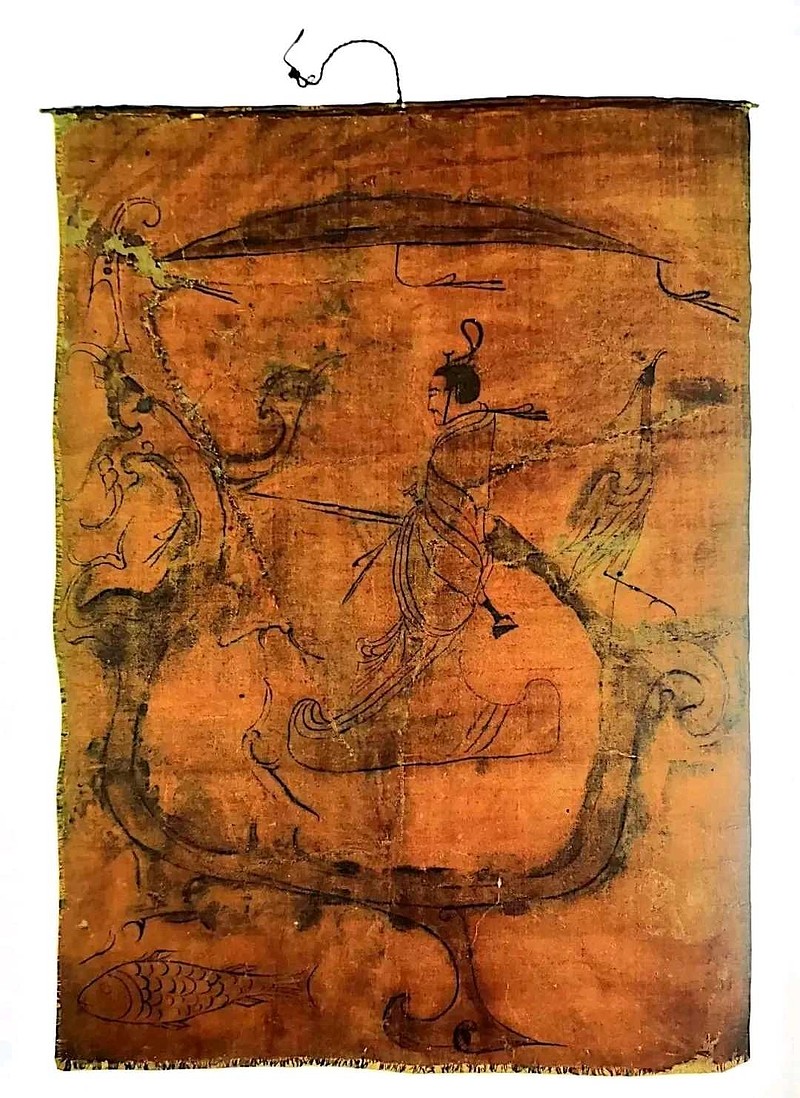

值得一提的是,1973年,湖南省博物馆在当年盗墓者的指引下,对这座出土帛书的楚墓进行正式发掘,众多出土器物中有一件“人物御龙帛画”,这幅帛画不仅是研究楚史的珍贵文物和史料,在中国绘画史上也有极高的地位。研究者们认为这幅帛画是用来引魂升天的。

人物御龙画

从盗墓贼的麻袋到学者案头的摹本,从纽约展厅的聚光灯到终于回归故里并将在国家博物馆展出,子弹库楚帛书的命运折射着文明的血泪与韧性。正如帛书开篇所言:“惟天作福,神则格之”——文明的延续,既需敬畏天道,更需守护人道。这卷丝帛的归乡,不仅是一次文物的物理回归,更是一场跨越时空的文化对话:它提醒世人,唯有尊重文明源头,方能书写未来的诗篇。

价值:神话、天文学与创世神话的“活化石”

作为中国迄今发现最早的帛书实物与典籍意义上的“古书之首”,子弹库帛书的价值远非一般文物可比。其以丝帛为载体、以楚系文字书写的900余字,不仅填补了战国文献的空白,更如同一把钥匙,开启了重新解读先秦文明的大门。

帛书以丝帛为书写载体,在这块长47厘米,宽38.7厘米的丝帛上,有文字三篇,图像多幅,且结构特殊:帛书中部两篇文字,一篇正写一篇倒书,分别为八行和十三行,四周每边有三幅彩图,共十二幅,每图均配有文字是为第三篇。

楚帛书甲篇《四时》记载了伏羲、女娲结为夫妇,生四子开辟天地;炎帝命祝融“奠三天四极”,共工制定历法。学者冯时曾指出,这是“先秦唯一完整的创世神话”,其叙事融合楚地巫文化与中原五行思想,颠覆了《山海经》等传世文献的单一视角,揭示多元史观交织的战国思想图景。

中国社会科学院学部委员冯时认为,这是“先秦唯一完整的创世神话体系”,融合楚地巫觋文化、中原五行思想及巴蜀天文传统,形成“多元文明交融的思想图景”89。例如,其将炎帝、祝融等中原神祇与楚地“太一”信仰并置,证明战国时期已存在跨地域的文化整合。这种神话叙事不仅为《淮南子》《楚辞》提供了源头,更揭示了中国早期宇宙观的复杂建构过程。

乙篇《天象》与丙篇《月忌》构成中国古代最早的“数术集成”。李学勤等学者发现,《五行令》独创性地将一年360日划分为木、火、土、金、水五段,每段72日,对应30个节气,形成与《礼记·月令》不同的历法体系,证明战国时期存在“五行时令”与“四时月令”并行的多元历法实践。而《攻守占》按方位排列的军事禁忌,将星象运行与战争策略结合,体现“天人感应”思想的军事化应用。芝加哥大学夏德安教授评价:“这种将天文学实证与哲学思辨结合的体系,比古希腊占星术更早展现出系统性科学思维”。

帛书墨迹被郭沫若称为“草篆典范”,其字形扁方化、笔势连缀化特征,揭示了隶变始于战国楚地的重要证据。北京大学李零教授通过对比云梦秦简指出,帛书比秦简早百余年,其“蚕头燕尾”的笔法雏形及简省结构,直接影响了汉代隶书的形成24。更值得注意的是,帛书采用朱墨双色书写(正文墨书、神像朱绘),开创了中国典籍图文混排的先河,其折叠装帧方式更被视作后世书籍形制的原型。

《攻守占》详细记载攻城方位、守城时辰的禁忌,如“东方利攻”“戌时忌守”,反映战国时期军事活动与时空秩序的深度绑定。而《月忌》中“正月毋北征”“八月忌嫁娶”等条文,则构成先秦民间生活规范的原始样本。这些内容不仅为研究战国军事史、社会史提供一手资料,更证明中国早期文明中“礼法”与“数术”的共生关系37。二、文化意义:文明母体重建的“精神图腾”

子弹库帛书的命运与近代中国国运紧密交织。其流失与回归的历程,既是一部文物追索史,更是一曲文明复兴的史诗。

(本文参考国家文物局资料、商承祚、李学勤、高至喜、李零等学者以及陈振镰等的撰述)